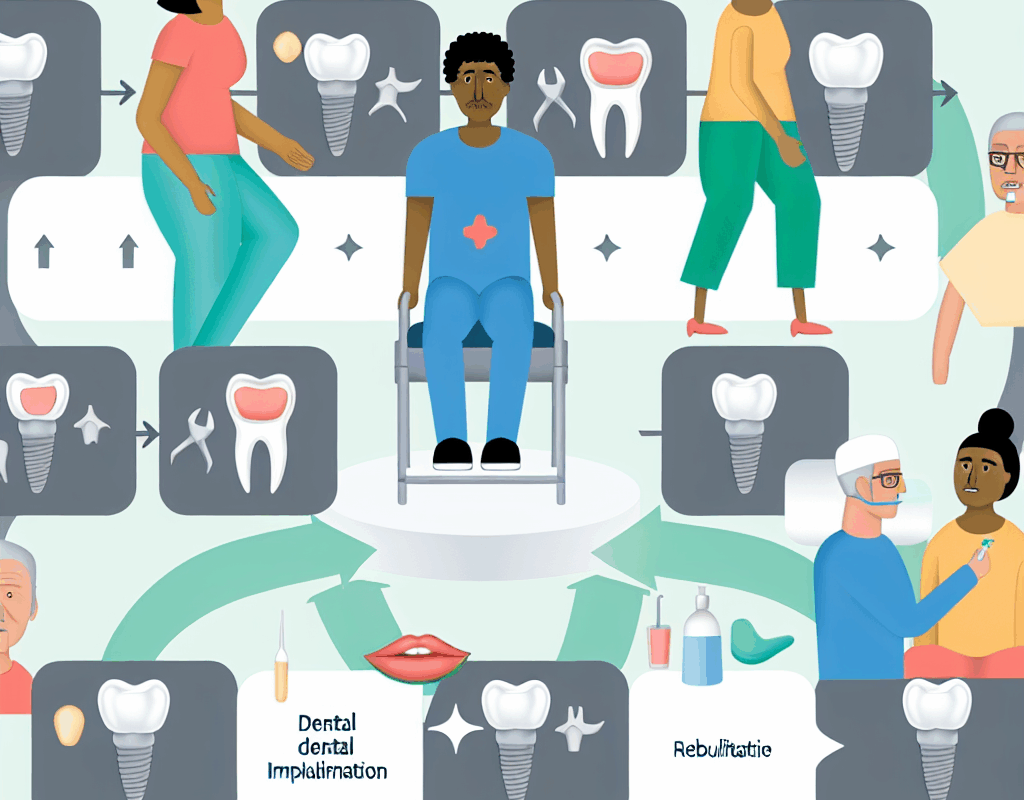

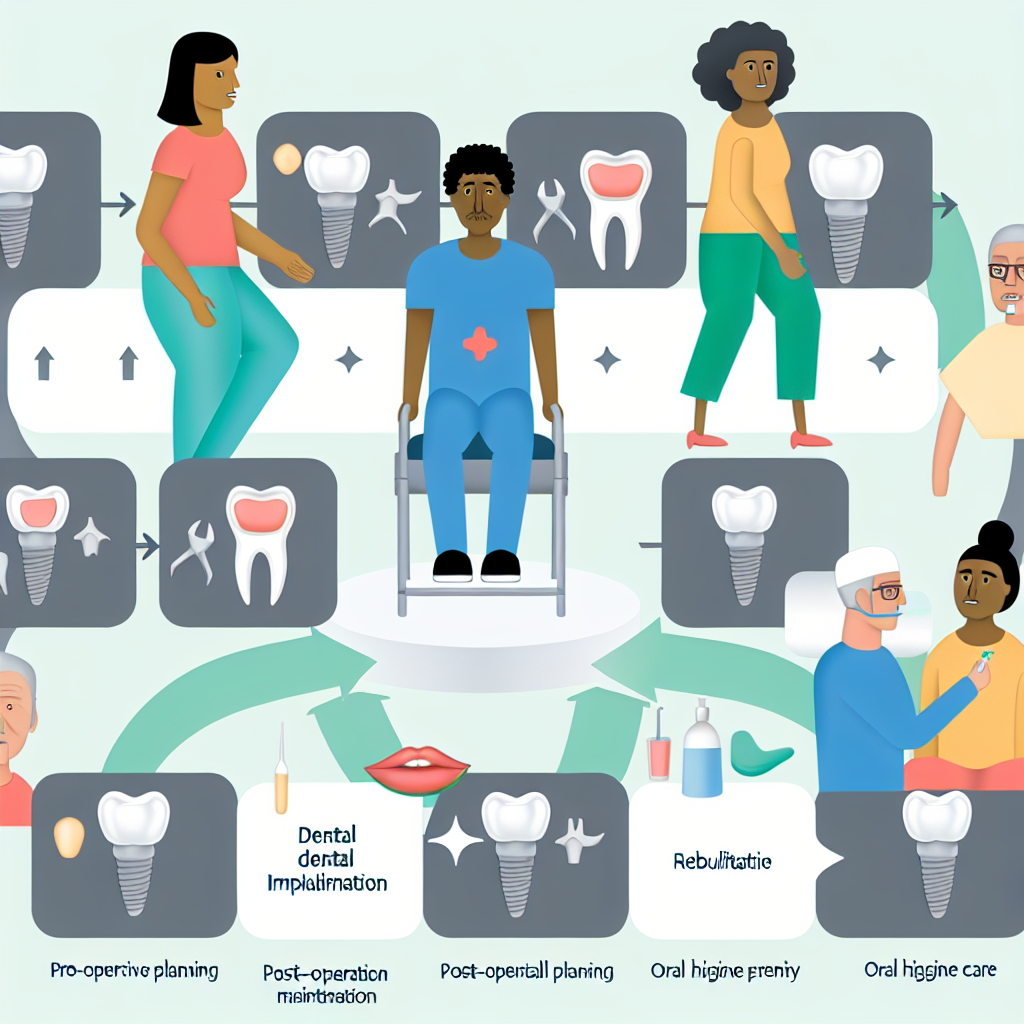

Имплантация зубов представляет собой современный высокотехнологичный процесс, который включает множество этапов: от точной диагностики и цифрового планирования до хирургической установки импланта и последующего протезирования. Комплексные методы подготовки, контроля заживления и ухода за мягкими тканями позволяют добиться стабильного результата с естественной эстетикой и функциональностью на долгие годы.!!!!

Консультация и диагностика

Консультация и диагностика – это фундамент успешной имплантологической терапии. На этом этапе стоматолог тщательно собирает анамнез пациента, оценивает наличие хронических заболеваний, аллергических реакций, привычек и сопутствующих факторов, которые могут повлиять на ход лечения и процесс остеоинтеграции. Нельзя недооценивать значение качественного сбора информации: именно она позволяет выявить риски еще до начала хирургического этапа.

Второй шаг диагностического этапа заключается в инструментальных исследованиях. Современные методы включают ортопантомограмму (ОПТГ), которая демонстрирует состояние зубных рядов и костных структур обеих челюстей, а также позволяет обнаружить скрытые патологии. Последующая конусно-лучевая КЛКТ дает трехмерный обзор, оценивает объем и плотность костной ткани, выявляет анатомические особенности (ширину альвеолярного гребня, расположение нервных каналов и высоту гайморовых пазух).

- Оценка медицинской истории: заболевания сердца, эндокринные патологии, курение.

- Сбор стоматологического анамнеза: ранее проведенное протезирование, травмы, заболевания мягких тканей.

- Лабораторные анализы крови: гемограмма, биохимия, свертываемость и уровень гликированного гемоглобина.

Данные обследования обрабатываются с помощью специализированного программного обеспечения, что повышает точность планирования. Стоматолог-хирург совместно с рентгенологом моделируют виртуальную операцию, определяя оптимальное положение и угол внедрения импланта. Такой подход позволяет снизить вероятность осложнений, сократить время хирургического вмешательства и обеспечить предсказуемость результата.

Кроме того, на этапе консультации пациент получает подробную инструкцию для подготовки к операции: рекомендации по приему лекарственных препаратов, предварительной гигиене полости рта, режиму питания и возможной коррекции образа жизни. Только всесторонняя диагностика позволяет выстроить комплексную стратегию, направленную на максимальную безопасность и эффективность имплантации.

Обследование и анализ анамнеза

Обследование начинается с глубокого анализа истории болезни и текущего состояния здоровья пациента. Стоматолог задает вопросы о хронических патологиях, перенесенных операциях, приемах лекарств, аллергических реакциях. Эти данные критически важны для оценки рисков: болезни сердца, сахарный диабет, заболевания крови и иммунодефицит могут повлиять на процесс заживления и остеоинтеграцию импланта.

Далее следует стоматологическое обследование. Врач оценивает состояние слизистой оболочки, наличие воспалительных очагов, качество гигиены полости рта. Проводится исследование прикуса, выявляются смещения зубных рядов и степень стираемости коронок. При необходимости назначаются консультации ортодонта, пародонтолога или терапевта для коррекции выявленных проблем.

Инструментальные методы включают:

- ОПТГ – панорамный снимок, показывающий общее состояние челюстей.

- КЛКТ – трехмерная реконструкция, оценивающая объем костной ткани и анатомические особенности.

- Интраоральное сканирование – создание виртуального 3D-моделя, используемого при цифровом планировании.

Объединение данных анамнеза, клинического осмотра и результатов исследований позволяет создать индивидуальную карту пациента. На ее основе формируется четкий план лечения, минимизирующий риски и обеспечивающий максимально комфортное и предсказуемое прохождение всех этапов имплантации.

Таким образом, детальное обследование и анализ анамнеза являются неотъемлемой частью комплексного подхода, гарантирующего высокий процент приживаемости имплантов и долгосрочный успех лечения.

Планирование лечения

После диагностики следует этап планирования лечения – ключевой момент, определяющий успешность всех последующих действий. Основная цель цифрового планирования – получить точную 3D-модель челюсти пациента, позволяющую виртуально разместить имплант в оптимальной позиции. Стоматолог-хирург и цифровой техник совместно анализируют результаты КЛКТ и внутриротового сканирования, оценивают объем костной ткани, плотность костной структуры и расположение анатомических ориентиров.

Программное обеспечение для имплантологии дает возможность измерить толщину и высоту альвеолярного гребня, определить ориентацию сетчатого окна гайморовой пазухи, а также спрогнозировать поведение костной ткани при нагреве и сверлении. С помощью виртуального монтажа можно протестировать разные варианты размеров и типов имплантов, рассчитать углы ввинчивания и глубину посадки, чтобы избежать контакта с соседними корнями зубов и важными нервами.

- 3D-моделирование положения импланта в нескольких проекциях.

- Расчет параметров хирургического шаблона для точного сверления.

- Прогнозирование нагрузки на имплант и мягкие ткани.

Хирургический шаблон изготавливается на основе виртуальной модели и служит направителем для бора. Он гарантирует строго заданную траекторию сверления, что снижает риск смещения импланта и травмы окружающих структур. В результате оперативное вмешательство проходит быстрее и безопаснее, уменьшается травматичность мягких тканей и сокращается время реабилитации.

Планирование лечения также предусматривает выбор методики восстановления мягкотканного контура: при необходимости создается дизайн лоскутов или стрипов для формирования прикрепленной десневой манжеты вокруг будущей коронки. Такой подход улучшает эстетику в пришеечной зоне и предотвращает образование «черных треугольников» между зубами.

Цифровое планирование и 3D-моделирование

Цифровое планирование представляет собой комплексный процесс, включающий сбор и слияние данных КЛКТ и массирующего сканирования челюсти. Результатом становится точная виртуальная модель, демонстрирующая состояние костного каркаса и мягких тканей. Врачи-имплантологи используют эту модель для создания нескольких сценариев постановки импланта, сравнивая их по критериям устойчивости, заглубления и нагрузочного поведения.

Специальные модули программ позволяют провести анализ костной плотности (градировать от D1 до D4), что влияет на выбор вида импланта (цельный или с двухфазной конструкцией), а также на необходимость дополнительных процедур аугментации. Благодаря алгоритмам виртуального расчета определяется оптимальная глубина сверления и величина инсертационного момента для достижения надежной первичной стабильности.

После утверждения виртуальной стратегии разрабатывается и заказывается хирургический шаблон на основе CAD/CAM технологий. Этот аксессуар является ключевым инструментом в операционной: он обеспечивает одинаковое угловое и глубинное позиционирование каждого импланта без необходимости многократного измерения в полости рта.

Таким образом, цифровое планирование и 3D-моделирование являются неотъемлемой частью современной имплантологии, повышая точность, безопасность и предсказуемость результатов при минимальном времени пребывания пациента в кресле стоматолога.

Подготовка тканей

Подготовка тканей – важный этап, на котором создаются условия для стабильной первичной поддержки импланта и равномерного остеоинтеграционного процесса. Если объем костной ткани недостаточен, применяется костная пластика с использованием аутотрансплантатов, аллопластических или ксенотрансплантатов, обеспечивающих нужный объем альвеолярного гребня. Техника синус-лифтинга предусматривает поднятие дна гайморовой пазухи, что позволяет установить имплант в верхней челюсти без риска проникновения в синусальную полость.

Мягкотканная пластика направлена на формирование широкой и устойчивой прикрепленной десны вокруг будущей коронки. Для этого на этапе подготовки может проводиться пересадка соединительнотканного лоскута, который защищает имплант от микробной колонизации и обеспечивает эстетически привлекательный контур десны. Такой подход исключает рецессию и образование «черных треугольников».

- Костная аугментация: аутотрансплантат из подбородка или ветви нижней челюсти.

- Аллопластическая кость и мембраны для ускоренного остеоиндукционного эффекта.

- Пересадка соединительнотканного лоскута для улучшения мягкотканной манжеты.

Хирург тщательно планирует зону забора трансплантата, минимизируя травму донорской области и срок реабилитации. После установки костного блока и мембраны область закрывается швами, чаще всего рассасывающимися, что упрощает процесс ухода и снижает дискомфорт для пациента.

В завершение этапа подготовки хирург проводит оценку качества нового костного основания и мягких тканей, убеждается в стабильности имплантационной площадки и готовит пациента к следующему этапу – установке имплантов под анестезией.

Костная пластика и укрепление мягких тканей

Костная пластика играет ключевую роль при недостаточном объеме альвеолярного гребня. Стоматолог-хирург оценивает локализацию дефекта и выбирает оптимальный материал: автотрансплантат обеспечивает высокую биологическую совместимость, аллопластический материал сокращает реабилитационный период, а ксенотрансплантат комбинирует прочность и биоинертность. Техника мембранного покрытия направлена на профилактику быстрого резорбирования трансплантата и стимуляцию образования новой кости.

Синус-лифтинг применяется при близком расположении дна гайморовой пазухи. Латеральный доступ позволяет точно отделить слизистую синуса, приподнять ее и заполнить пространство костным материалом. Закрытый синус-лифтинг через ложе будущего импланта менее травматичен и рекомендуется при небольшом подъеме дна синуса – до 4–5 мм.

Укрепление мягких тканей направлено на создание плотной прикрепленной десны вокруг импланта. Это достигается путем пересадки соединительнотканного лоскута из неба, который формирует мягкотканную манжету устойчивого объема и эластичности. Такой контур защищает имплант от микродвижений, агрессивных сред полости рта и снижает риск периимплантита.

Итогом этапа подготовки является качественная костная и мягкотканная основа, обеспечивающая высокую первичную стабильность импланта, равномерное заживление и минимизацию рисков осложнений в послеоперационном периоде. Пациент получает рекомендации по уходу за донорской и имплантационной зонами, что ускоряет процесс восстановления.

Хирургический этап установки

Хирургический этап имплантации включает обезболивание, подготовку операционного поля, создание доступа к кости, установку импланта и закрытие раны швами. Анестезия подбирается индивидуально: чаще всего используется местная анестезия, но при выраженном страхе или необходимости установки нескольких имплантов сразу может применяться седация или общая анестезия. Перед процедурой пациенту разъясняют все этапы операции, что снижает уровень тревожности и повышает доверие к врачу.

Доступ к кости может быть классическим – с откидыванием лоскута для обеспечения максимального обзора и контроля, или бесшовным (flapless) – через прокол слизистой с помощью хирургического шаблона. Flapless-техника уменьшает кровоточивость, отек и время заживления, однако требует высокой точности планирования и опыта хирурга.

- Пошаговое сверление по шаблону с последовательным увеличением диаметра бора.

- Контроль температуры кости: промывка охлажденным физиологическим раствором во избежание перегрева.

- Установка импланта до расчетного момента затяжки (25–45 Н·см), оценка первичной стабильности.

После ввинчивания импланта всеми необходимыми инструментами определяется первичная стабильность с помощью RFA-метода. Если значение ISQ превышает 65, возможно установка временной коронки. Далее проводится ушивание лоскута или закрытие прокола, используются рассасывающиеся швы, которые снимаются самостоятельно или удаляются на контрольном визите через 7–10 дней.

Завершающим шагом хирургического этапа является выдача пациенту рекомендаций по послеоперационному уходу: прием обезболивающих, антисептические полоскания, режим питания и физической активности. Соблюдение этих указаний ускоряет заживление и снижает риск осложнений.

Анестезия, доступ и фиксация импланта

Выбор метода анестезии зависит от объема вмешательства и психологического настроя пациента. Локальная анестезия позволяет проводить установку импланта в амбулаторных условиях без воздействия на сознание, что сокращает реабилитацию и минимизирует системные риски. При необходимости снижения тревожности применяется внутривенная или ингаляционная седация, обеспечивающая расслабление и комфорт.

Техника доступа к кости основывается на предварительно изготовленном хирургическом шаблоне, который фиксируется в полости рта и служит направителем для сверления. Классический лоскутный доступ дает широкий обзор, однако требует дополнительного времени на заживление мягких тканей. Flapless-подход через одну точку прокола снижает травму и кровоточивость, но требует высокой точности позиционирования.

Процесс фиксации импланта включает несколько последовательных этапов: сверление до расчетного диаметра, проверка глубины, очищение ложа от костной стружки, установка импланта и контроль момента затяжки. Оптимальный момент – 25–45 Н·см – обеспечивает надежную первичную стабильность без риска микродвижений.

После завершения процедуры проводят оценку первичной стабильности импедансным анализом или резонансным частотным анализом (RFA). Значение ISQ (Implant Stability Quotient) выше 65 считается благоприятным для немедленной нагрузки и установки временной коронки. Это ускоряет мягкотканную адаптацию и улучшает эстетику.

FAQ

- Больно ли после установки импланта? Нет, благодаря современной анестезии и седации пациенты ощущают лишь легкий дискомфорт в первые 2–3 дня после операции.

- Сколько длится реабилитация? Первичное заживление мягких тканей занимает 7–10 дней, полная остеоинтеграция занимает от 3 до 6 месяцев в зависимости от качества костной ткани.

- Как повысить шансы приживаемости импланта? Следуйте рекомендациям врача, поддерживайте отличную гигиену полости рта, откажитесь от курения и посещайте контрольные осмотры.

- Когда устанавливается временная коронка? При достаточной первичной стабильности импланта (ISQ>65) временную коронку можно зафиксировать сразу после операции или через 1–2 недели.

- Какие осложнения возможны? Основные риски – периимплантит, отторжение и рецессия десны. Их частота минимальна при соблюдении протоколов лечения и гигиены.

- Можно ли проводить имплантацию при диабете? Да, при компенсированном диабете с нормальными показателями глюкозы и гликированного гемоглобина, с учетом индивидуальной схемы антибиотикотерапии.